2018年、本庶佑氏がノーベル医学・生理学賞を受賞したことをきっかけに、がんの「免疫療法」や免疫療法薬「オプジーボ」(一般名は「ニボルマブ」)が脚光を浴びました。

2018年11月、東北大学の研究グループが、オプジーボを使った悪性黒色腫の免疫療法が効くかどうか治療早期に判断できる検査法を開発したと発表しました。この検査法が実用化されると、無駄な投薬を減らして、患者さんごとに適した治療法を選べるようになります。

がん免疫療法やオプジーボの基礎知識、今回開発された検査法について、東北大学病院皮膚科講師の藤村卓先生に伺いました。

ポイント

東北大学病院皮膚科講師の藤村卓先生

免疫療法やオプジーボについて理解するためには、まず免疫について知る必要があります。

免疫とは、「自己」と「非自己」を分けて認識することで体を守るシステムです。免疫は細菌やウイルスなどの異物を「非自己」と認識して攻撃し、排除します。一方で、過剰に働くと、「自己」も攻撃してしまうため、その働きを抑制するしくみ(免疫抑制機構)も備わっています。つまり、「非自己」を排除しながら「自己」を攻撃しないよう、バランスを取りながら機能しているのです。

がん細胞も、自分の体にとって害になる異物「非自己」ですから、本来は免疫機能によって排除されます。しかし、がん細胞は免疫抑制機構を逆手にとって、免疫からの攻撃を回避し、生き延びやすい環境を自ら作り出すことが分かっています。

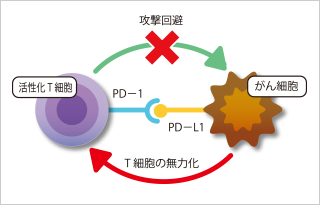

皮膚がんの一種である悪性黒色腫の例を紹介します。免疫細胞の一つであるT細胞は、がん細胞を攻撃するのが役割ですが、過剰な活性化で自己を傷つけるのを防ぐための分子(免疫チェックポイント)であるPD-1を出します。一方、悪性黒色腫のがん細胞は、PD-L1という物質を作り出します。このPD-L1はT細胞のPD-1と結合することで、T細胞にブレーキをかけて無力化し、免疫の働きを抑制するのです。

PD-1、PD-L1という分子の存在を突き止めたのも、これらの分子が結合すると免疫の働きが抑制されることを発見したのも、ノーベル医学・生理学賞を受賞した本庶氏でした。そして、本庶氏の研究をもとに開発されたのが、オプジーボという薬です。オプジーボは、従来の抗がん剤とは異なるしくみで作用します。

これまでの一般的な抗がん剤は、がん細胞を直接攻撃して増殖を抑えるための薬でした。しかし、がん細胞を攻撃する際に正常細胞も傷つけてしまうため、脱毛や吐き気といった副作用が生じます。また、がん細胞が耐性を獲得してしまい、投与を続けると薬が効かなくなることもあります。

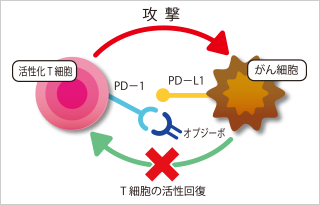

しかし、オプジーボによる免疫療法は、がん細胞を直接攻撃するのではなく、免疫細胞ががん細胞を攻撃できる環境を作ります。オプジーボは、PD-1とPD-L1の結合を外して、抑制されていたT細胞が再びがん細胞を攻撃できるようにします。

これまで、根治切除が難しい悪性黒色腫の患者さんに複数の抗がん剤や放射線療法を組み合わせて行っても、効果が出た患者さんの割合(奏効率)はわずか5~10%でした。しかし、オプジーボの奏効率は25%前後です。「一つの薬でこれだけの効果が出るのは画期的です。オプジーボに別の薬や放射線療法などを上乗せすれば、さらなる効果が期待できます」と藤村先生は話します。

T細胞のPD-1とがん細胞のPD-L1が結合している場合

→T細胞は無力化され、がん細胞は攻撃を回避できる

オプジーボを投与すると、T細胞のPD-1とオプジーボが結合し、がん細胞との結合は外れる

→T細胞は再度がん細胞を攻撃できるようになる

オプジーボの奏効率は高いですが、決して「魔法の薬」ではなく、効果の出ない患者さんもいます。そこで、藤村先生ら東北大学病院の研究グループは、治療早期にオプジーボが効く25%前後の患者さんを見つけるための検査法を開発しました。

オプジーボが効かない場合、ヤーボイ(一般名は「イピリムマブ」)という別の薬が選択肢となります。しかし、オプジーボを投与し続けて効果が出ないままがんが進行してしまうと、ヤーボイに切り替えても奏効率は3%以下となります。オプジーボが効かないと早期に判断できれば、ヤーボイの効果が期待できる状態で切り替えることが可能です。

オプジーボが効く患者さんにはオプジーボの単独投与、効かない患者さんには早めにヤーボイに切り替え、という最適な選択を行えます。

オプジーボによる免疫療法が効くかどうかは、採血だけで調べることができます。

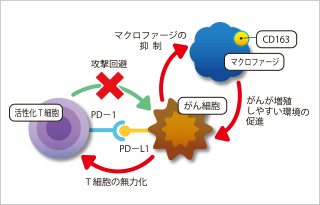

前述のとおり、がんは免疫抑制機構を逆手にとって、自らが生き延びやすい環境を整備しています。その中で重要な役割を果たすのが、マクロファージという細胞です。マクロファージは本来、細菌などを食べる細胞ですが、がん細胞のPD-L1から信号を受け取ると、本来の機能が抑制されます。

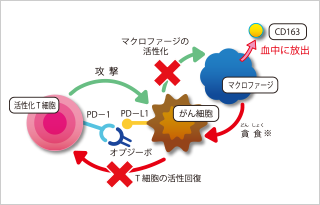

オプジーボでPD-L1を中和すると、抑制されていたマクロファージが活性化され、がん細胞を取り込むようになります。それとともに、マクロファージに含まれていたCD163というタンパク質が血中に放出されます。血中のCD163を測定すれば、オプジーボががんに作用したかどうか判断できます。

T細胞のPD-1とがん細胞のPD-L1が結合している場合

→マクロファージの働きも抑制され、がんが生き延びやすい環境づくりに協力してしまう。CD163はマクロファージに留まる

オプジーボを投与し、T細胞のPD-1とオプジーボが結合すると、マクロファージは活性化される

→血中にCD163が放出される

※貪食(どんしょく):マクロファージが細菌などの異物を食べる(取り込む)こと

そこで東北大学病院では、投与開始から6週間後の血中のCD163と、投与開始から3ヵ月後のオプジーボの効果を調べました。すると、CD163が上昇していた患者さんの84.7%でオプジーボが効いていた一方、CD163が低下または変化しなかった患者さんの87%でオプジーボが効いていませんでした。この結果から、CD163の数値の変化によってオプジーボの治療効果を予測できることが確認できたのです。

この検査法が使用できるようになると、投与開始から6週間後という早い段階で、下記の2つの治療法を選択できます。

これによって、投与開始から3ヵ月後の効果が6週間後の時点で予測できるため、早い段階で最適な治療を選択でき、患者さんの負担が少なくなります。

また、オプジーボとヤーボイを同時に投与するという選択肢もあります。この場合、オプジーボ単独投与よりもさらに高い効果が得られ、奏効率は約60%に上昇します。一方で、入院を必要とする重篤な副作用が約60%の患者さんに生じるという問題もあります。

この検査法を使えば、オプジーボだけで効果が得られる患者さんを見つけることができます。そのような患者さんには、ヤーボイを追加する必要はないため、重篤な副作用のリスクを回避することができます。

医療費の面でもメリットがあります。オプジーボ、ヤーボイはいずれも高額な薬です。効果を早い段階で予測できれば、無駄なく効果が期待できる治療法を検討することができます。遺伝子検査のような高額で解析が難しい検査ではなく、血液検査で簡単に結果が分かるのも、この検査法の大きなメリットです。

オプジーボの可能性をさらに高め、患者さんの負担も大きく減らすことのできるこの検査法。体外診断薬として3年後の実用化を目指して、現在準備を進めています。藤村先生は今後の展望として、「まずは悪性黒色腫で実用化し、他のがんでも応用できるようにしたい」と語っています。

この検査法が実用化されて、さまざまながんに対して使用できるようになると、オプジーボ投与をはじめとした免疫療法が今まで以上に広まり、さらなる発展を遂げていくことが期待されます。