「脳卒中になったらもう働けない」と思うかもしれません。しかし実際には、脳卒中発症後に30~60%の人が復職していると言われています。また、「働き方改革」の一環として、さらに多くの人が復職できるような体制づくりも進みつつあります。脳卒中発症後の復職の現状や、脳卒中を発症した患者さんが復職に向けて知っておきたいこと、そして企業が社員の復職にあたって留意したいことについて、中国労災病院治療就労両立支援センター所長の豊田章宏先生に伺いました。

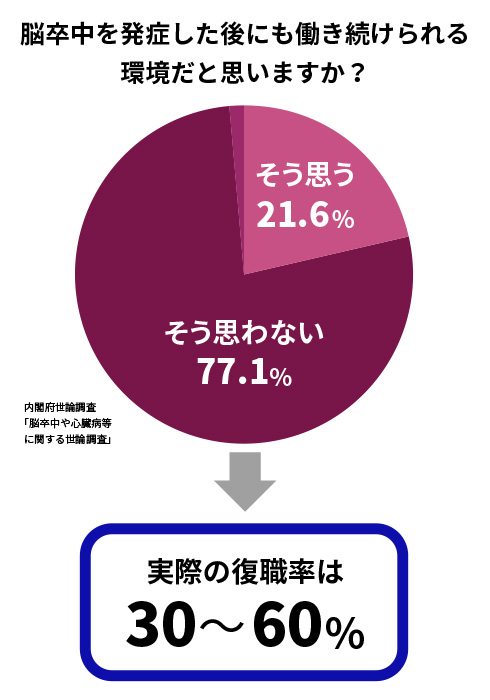

多くの人が、脳卒中を発症したら復職できないと考えているようです。令和6年に内閣府が実施した「脳卒中や心臓病等に関する世論調査」※1によると、「現代の日本の社会が、脳卒中を発症した後にも働き続けられる環境だと思いますか」との質問に対し、「そう思う」と答えた人が21.6%、「そう思わない」と答えた人が77.1%でした。そう思わない理由として、後遺症のために日常生活における動作などが変化したことに対する職場の環境が整っていないこと、治療と仕事の両立が体力的・精神的に難しいこと、体調が悪いときに休めるか分からないことなどが挙げられています。

では、実際の復職状況はどうなのでしょうか。脳卒中からの復職率は、脳卒中の重症度に加えて、会社の規模、職場の環境、雇用形態などによって大きく異なりますが、日本では30~60%程度だと言われています。多くの患者さんが発症後3~6カ月で復職しており、次に多いのが発症後1年~1年半での復職です。つまり、脳卒中を発症しても働ける可能性はあり、すぐに「もう働けない」と判断すべきではないといえます。

中国労災病院治療就労両立支援センター所長の豊田章宏先生

一方、脳卒中の病型や重症度による差はありますが、普通に働けていた就労年齢の患者さんの場合、医学的には約5割が発症後3カ月で就労可能なレベルまで回復することが分かっています。仕事の内容や負荷などを調整すれば復職できる可能性がある患者さんを含めると、約7割となることから、復職率を上げる余地はまだあるといえます。実際、復職の可能性があっても「職場に迷惑がかかるから」と、病気のことを告げずに退職する人もいるのが現状です。職場の環境を整えて復職しやすくするとともに、社会の意識も「復職できる」という方向に変えていくことが大切です。

※1:内閣府世論調査「脳卒中や心臓病等に関する世論調査 」

脳卒中は突然発症することが多いため、患者さんご自身もご家族も、不安や焦りでいっぱいになってしまうことでしょう。脳卒中を発症したときに、患者さんが知っておきたいことを以下にまとめました。

1:慌てて仕事を辞めない

脳卒中を発症すると、患者さんご自身が退職を決めてしまうだけでなく、患者さんの意識が戻る前にご家族が「働くのは無理だ」と判断し、会社に退職の連絡をしてしまうケースも見受けられます。しかし、発症直後に退職などの大切な決断をすることは避けましょう。医師やその他の医療者も、復職の可能性が断たれないよう、「いきなり会社を辞めないでほしい」「まず医療者に相談してほしい」と伝えるようにしています。

もちろん、復職は強制されるわけではなく、患者さんご自身の希望によるものです。例えば、60代の患者さんで「定年間近なのでもう復職しない」という選択をする人もいます。

2:仕事の内容を医師に細かく伝える

患者さんが復職可能かどうかを医師が判断するためには、どのような動作をどのぐらいの時間、速度で行う必要があるのかなど、業務内容を詳細に把握する必要があります。担当していた仕事の内容をできるだけ細かく正確に医師に伝えましょう。また、通勤に伴う負担も大切な情報の一つです。

運動機能は3~6カ月、高次脳機能(言語、記憶、学習、思考などの機能)は1~2年かけて回復していく場合もあるため、今後の機能回復の見込みも考慮して復職の可否を判断します。医師の意見を踏まえて、企業は治療と仕事の両立支援プランを検討することになります。

3:休職中も会社と連絡を取り続ける

会社の窓口となるキーパーソン(直属の上司、人事担当者など)を確認し、定期的にその人と連絡を取って経過報告をしましょう。特に、最初に治療を受けた急性期病院から回復期リハビリテーション病院に転院するタイミングでは、必ず連絡をするようにします。会社側も、休職がどのぐらいの期間になるのか、代替要員を探す必要があるのかといったことを知りたいはずですので、治療期間の見通しも医師に確認して伝えてください。

4:病院の患者向け窓口に相談する

病院には、「相談支援室」や「地域連携室」などの名称で、患者さん向けの相談窓口が設置されています。復職を目指す中で分からないことや困ったことがあったら、こうした窓口に相談するとよいでしょう。また、日本脳卒中学会は「脳卒中相談窓口」の設置を進めており、大きな病院から徐々に広がっています。

「両立支援コーディネーター」の養成も進んでいます。両立支援コーディネーターは、患者さんが復職して治療と仕事を両立できるように、思いを傾聴して心理的な支えとなり、患者さん自身が医療者や会社との調整を行う際にサポートをする「伴走者」です。脳卒中相談窓口には両立支援コーディネーターの配置が望ましいとされており、それ以外の相談窓口に配置されている場合もあるため、支援が受けられないか窓口で相談してみるとよいでしょう。

脳卒中を含めた病気の治療と仕事の両立は、政府が進める「働き方改革」の9つのテーマの1つです。少子高齢化により人手不足が進み、「戻ってこられるなら戻ってきてほしい」という企業が、今後ますます増加することが予想されます。企業の経営者・担当者として留意すべき点を以下に示します。

1:平時から両立支援の準備をしておく

復職希望者が現れてから対策を考えるのではなく、平時からどのような両立支援を行うのか労使間で検討しておくとよいでしょう。両立支援の体制を組織全体で整え、可能であれば就業規則に明文化しておくと、労働者は安心です。しかし、最初から完璧な体制づくりを目指す必要はありません。例えば「医療機関を受診するために中抜けできる制度をつくる」というのも大きな1歩ですので、できることから始めてください。

また、脳卒中の場合、高次脳機能障害(言語、記憶、学習、思考などの障害)のように「目に見えない障害」が残ることがあり、手足の麻痺など「見える障害」と比べて理解されにくい場合があります。普段から病気に関する理解を深めるための研修を実施するなど、社員に対する啓発も大切です。

2:業務を細分化し、できることに特化して復職できるようにする

「元の業務に対応できそうにないので、復職させられない」というわけではありません。業務を小さなタスクに分解すれば、対応できる業務があるかもしれません。例えば、部署内の入力作業や書類整理を依頼するなど、対応可能な業務だけを切り出すことで、復職できる可能性があります。復職する社員の状態にあわせて、どのような業務なら対応できそうなのか検討します。

3:復職後の支援体制をあらかじめ決めておく

一度は復職したものの、やはり体力的に難しいと感じたり、うつ症状が出たりして、退職してしまう人もいます。可能であれば産業医や保健師との定期面談を設定するなど、復職後の支援体制をあらかじめ決めておくとよいでしょう。例えば、両立支援コーディネーターが関与した場合、復職後1年程度は電話等で定着状況をフォローするなどの支援をしています。

また、復職者本人だけでなく、一緒に働いている同僚のケアも必要です。復職者を別の社員とペアにしてサポートさせるケースがありますが、どうしてもサポートする社員の業務量が増えがちです。チーム全体で負担を分散する、場合によっては増員するなど、特定の社員に過剰な負担がかからないようにしましょう。そして、復職者も周囲の社員も、困りごとを相談しやすい社内環境をつくっておくことが大切です。

4:困ったときは「さんぽセンター」に相談を

各都道府県に設置されている産業保健総合支援センター(さんぽセンター) では、復職や両立支援を含めた産業保健に関する相談に原則無料で対応しています。分からないことがあれば、問い合わせてみてください。